суббота, 29 марта 2025

Максималист

Именно этот рассказ принес Романову всеобщую, тогда почти скандальную известность. Автора ругали, с ним спорили, его обвиняли, его благодарили.

В печати по поводу рассказа выступали не только профессиональные критики, но и читатели, преимущественно из среды студенчества. Во многих учебных заведениях состоялись диспуты. Большинство студентов расценивало рассказ Романова как поклеп на молодежь, искажение, очернение действительности. Но были среди них и защитники рассказа.

Такой же разнобой наблюдался и среди критиков.

В обзоре «По журналам» (Учительская газета, 1926, 28 августа) А. Цинговатов резко критикует рассказ «Без черемухи»: «Рассказ написан плоско, художественно неубедительно, подход к теме мещански-убогий, вульгарный». Отрицательно отозвался о рассказе Д. Горбов. Он писал: «Книга 6-я «Молодой гвардии» огорчает рассказом Пант. Романова «Без черемухи»... Как и в неудачных «Рассказах о любви», П. Романов ставит в новом рассказе проблему пола. В нем фигурируют учащиеся вузов. Автор ставит себе серьезную задачу: осудить нигилистический подход к женщине, характерный для известной части нашего студенчества. Фигура рядящегося в жалкую тогу пошлости студента удалась Романову. Но девушка вышла фальшивой, как обычно у этого писателя, совершенно ошибочно полагающего, что все тайники женской психологии досконально ему известны. Студентка, по замыслу автора, должна быть чуткой девушкой, неожиданно наталкивающейся на грубость и почти намеренное непонимание со стороны мужчины. Но в действительности она ведет себя просто глупо, и в глазах читателя вся ответственность за ее поругание падает на нее же. Рассказ, таким образом, далек от того, чтобы достичь цели, поставленной себе автором» (Красная новь, 1926, № 10. С. 236).

С. И. Гусев в статье «Пределы критики» (Известия, 1927, 5 мая) полагал, что критическая сила романовского рассказа слабовата: «Произведения Малашкина, Романова и Гумилевского чересчур слабо критикуют уродливости в области половых отношений у нашей молодежи. Слабость их критики объясняется тем, что они недостаточно или совсем не подчеркивают противоречия между этими уродливостями и нашим социалистическим идеалом. У них недостаточно выявлено стремление своей критикой устранить эти уродливости, чтобы расчистить дорогу социализму. Они изображают их либо «объективно» (Романов), либо «панически» (Малашкин)».

В этих соображениях опять сквозит непонимание метода П. Романова: как бы устраняясь от оценки фактов, самим «отбором» их и их композицией, он выражает неприятие того или иного явления.

Но даже при всей осторожности оценок Гусев все же видит объективную социальную значимость рассказа Романова.

Отмечая, что критика наших недостатков встречает энергичный отпор, он пишет, что «в настоящей конкретной обстановке польза от произведений Малашкина, Романова, Гумилевского, несмотря на несомненную односторонность, значительно превышает вред. Эти произведения значительно больше помогают в настоящий момент нашему социалистическому строительству, чем вредят ему».

Рассказ «Без черемухи» оставался одним из наиболее популярных произведений на протяжении нескольких лет. И страсти вокруг него не утихали. Особенный резонанс имел диспут в Академии Коммунистического воспитания им. Н.К. Крупской. О нем писали многие газеты и журналы (наиболее полный отчет о диспуте см. в журнале «Молодая гвардия», 1926, № 12. С. 169—173).

Весьма показательна заметка «Что читает рабочая молодежь», напечатанная в «Комсомольской правде» 1 сентября 1929 г., три года спустя после публикации рассказа. «Наиболее читаемыми авторами (по количеству выдач) оказываются: Новиков-Прибой, П. Романов, Шишков, Сейфуллина, Неверов, Серафимович, Лавренев, Есенин, Алтаев, Фурманов, Караваева, Гумилевский, Гладков и др. Любопытно, что наиболее читаемым произведением П. Романова является «Без черемухи».

Из Примечаний к рассказу

В печати по поводу рассказа выступали не только профессиональные критики, но и читатели, преимущественно из среды студенчества. Во многих учебных заведениях состоялись диспуты. Большинство студентов расценивало рассказ Романова как поклеп на молодежь, искажение, очернение действительности. Но были среди них и защитники рассказа.

Такой же разнобой наблюдался и среди критиков.

В обзоре «По журналам» (Учительская газета, 1926, 28 августа) А. Цинговатов резко критикует рассказ «Без черемухи»: «Рассказ написан плоско, художественно неубедительно, подход к теме мещански-убогий, вульгарный». Отрицательно отозвался о рассказе Д. Горбов. Он писал: «Книга 6-я «Молодой гвардии» огорчает рассказом Пант. Романова «Без черемухи»... Как и в неудачных «Рассказах о любви», П. Романов ставит в новом рассказе проблему пола. В нем фигурируют учащиеся вузов. Автор ставит себе серьезную задачу: осудить нигилистический подход к женщине, характерный для известной части нашего студенчества. Фигура рядящегося в жалкую тогу пошлости студента удалась Романову. Но девушка вышла фальшивой, как обычно у этого писателя, совершенно ошибочно полагающего, что все тайники женской психологии досконально ему известны. Студентка, по замыслу автора, должна быть чуткой девушкой, неожиданно наталкивающейся на грубость и почти намеренное непонимание со стороны мужчины. Но в действительности она ведет себя просто глупо, и в глазах читателя вся ответственность за ее поругание падает на нее же. Рассказ, таким образом, далек от того, чтобы достичь цели, поставленной себе автором» (Красная новь, 1926, № 10. С. 236).

С. И. Гусев в статье «Пределы критики» (Известия, 1927, 5 мая) полагал, что критическая сила романовского рассказа слабовата: «Произведения Малашкина, Романова и Гумилевского чересчур слабо критикуют уродливости в области половых отношений у нашей молодежи. Слабость их критики объясняется тем, что они недостаточно или совсем не подчеркивают противоречия между этими уродливостями и нашим социалистическим идеалом. У них недостаточно выявлено стремление своей критикой устранить эти уродливости, чтобы расчистить дорогу социализму. Они изображают их либо «объективно» (Романов), либо «панически» (Малашкин)».

В этих соображениях опять сквозит непонимание метода П. Романова: как бы устраняясь от оценки фактов, самим «отбором» их и их композицией, он выражает неприятие того или иного явления.

Но даже при всей осторожности оценок Гусев все же видит объективную социальную значимость рассказа Романова.

Отмечая, что критика наших недостатков встречает энергичный отпор, он пишет, что «в настоящей конкретной обстановке польза от произведений Малашкина, Романова, Гумилевского, несмотря на несомненную односторонность, значительно превышает вред. Эти произведения значительно больше помогают в настоящий момент нашему социалистическому строительству, чем вредят ему».

Рассказ «Без черемухи» оставался одним из наиболее популярных произведений на протяжении нескольких лет. И страсти вокруг него не утихали. Особенный резонанс имел диспут в Академии Коммунистического воспитания им. Н.К. Крупской. О нем писали многие газеты и журналы (наиболее полный отчет о диспуте см. в журнале «Молодая гвардия», 1926, № 12. С. 169—173).

Весьма показательна заметка «Что читает рабочая молодежь», напечатанная в «Комсомольской правде» 1 сентября 1929 г., три года спустя после публикации рассказа. «Наиболее читаемыми авторами (по количеству выдач) оказываются: Новиков-Прибой, П. Романов, Шишков, Сейфуллина, Неверов, Серафимович, Лавренев, Есенин, Алтаев, Фурманов, Караваева, Гумилевский, Гладков и др. Любопытно, что наиболее читаемым произведением П. Романова является «Без черемухи».

Из Примечаний к рассказу

четверг, 20 марта 2025

Максималист

Отцы пустынники и жены непорочны,

Чтоб сердцем возлетать во области заочны,

Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв,

Сложили множество божественных молитв;

Но ни одна из них меня не умиляет,

Как та, которую священник повторяет

Во дни печальные Великого поста;

Всех чаще мне она приходит на уста

И падшего крепит неведомою силой:

Владыко дней моих! дух праздности унылой,

Любоначалия, змеи сокрытой сей,

И празднословия не дай душе моей.

Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,

Да брат мой от меня не примет осужденья,

И дух смирения, терпения, любви

И целомудрия мне в сердце оживи.

1836

Источник

Чтоб сердцем возлетать во области заочны,

Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв,

Сложили множество божественных молитв;

Но ни одна из них меня не умиляет,

Как та, которую священник повторяет

Во дни печальные Великого поста;

Всех чаще мне она приходит на уста

И падшего крепит неведомою силой:

Владыко дней моих! дух праздности унылой,

Любоначалия, змеи сокрытой сей,

И празднословия не дай душе моей.

Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,

Да брат мой от меня не примет осужденья,

И дух смирения, терпения, любви

И целомудрия мне в сердце оживи.

1836

Источник

суббота, 15 февраля 2025

Максималист

О том, какие блага дает нам церковь

(Поучение на Сретение Господне. Прол. Февр. 2)

В поучении на Сретение Господне, помещенном в Прологе, мы между прочим находим следующие слова: «Церковь, — говорит поучение, — есть дом Божий. Она служит для христиан пристанищем, в ней молитва Богу особенно приятна, она есть очищение души и тела, к ней всякий приходящий с верою спасается, в ней пение и молитва воссылаются к Богу за весь мир; в ней предстоит святая Божия трапеза, имеющая неизреченное духовное брашно — Тело и Кровь Агнца Божия, заклавшегося волею за весь мир и сказавшего: ядый Мою плоть и пияй Мою кровь во Мне пребывает, и Аз в нем (Ин. 6, 56). Доселе поучение церковное, в вышеприведенных словах, как видите, оно перечисляет те блага, которые дает нам церковь. Но вот вопрос: все ли? Не знаю, что вы скажете на это, братие мои, но я скажу вам, что поучение перечисляет блага от церкви далеко не все. Церковь дает нам и еще много благ, которые так же спасительны и благотворны для нас, как и указанные в поучении. Какие же это блага?

Святой Златоуст говорит: «Ах, как великодаровит Христос, Спаситель наш! На небесах славословят воинства Ангельские; на земле подражают их славословию человеки, составляя лики в церкви. На небесах Серафимы поют трисвятую песнь; на земле ту же самую песнь воссылает многочисленное собрание человеков. Одно общее торжество составляют и небесные, и земные существа. Одно у них благодарение, одно радостное ликование. Неизреченное милосердие Господа совокупило их вместе. Дух Святый соединил их, всеблагий Отец согласил их пение в одну стройную песнь. Свыше происходит это благозвучие тонов — от Пресвятыя Троицы, как от некиих гуслей, раздается эта сладкая и блаженная песнь. Ангельское пение, немолчная гармония... Ничто так не услаждает нашу жизнь, как то утешение, которое получаем мы в церкви. В церкви радующиеся продолжают свою радость; в церкви скорбящим утешение, в церкви печальным веселие; в церкви удрученным отдых; в церкви труждающимся успокоение. Ибо сказано: Приидите ко Мне, вcu труждающиеся и обремененнии, и Аз упокою вы (Мф. 11, 28). Что вожделеннее сих слов, что усладительнее сего зова? На пир зовет тебя Господь, когда зовет тебя в церковь, приглашает к успокоению от трудов, дает отдых от горестей, облегчает тяжесть грехов, врачует скорбь душевную удовольствием, печаль веселием. Какая неизреченная заботливость! Какое Небесное приглашение» (Tom. VI pag. 95 и 96. Edit. Bened.)

Итак, по слову св. Златоуста, церковь дает нам и еще много благ, которые не указаны в поучении церковном. Она, как сейчас слышали, соединяет в славословии Творцу человеков с ангелами; она соединяет церковь небесную с земною; она услаждает нашу жизнь, она дает нам утешение, которого, кроме нее, мы нигде найти не можем; она усугубляет у радующихся их радость, дает скорбящим утешение, печальным веселие, удрученным отдых, труждающимся успокоение. Она, наконец, врачует скорбь душевную удовольствием и облегчает тяжесть грехов. Столько-то еще благ, кроме указанных в поучении церковном, дает нам святая церковь! Что же еще остается сказать после сего? Остается только дать вам совет, чтобы вы, ценя благодеяния церкви, спешили всегда к ней, как пчелы к своей матери, и, входя в нее со страхом и благоговением и радостию, восклицали с Давидом: имже образом желает елень на источники водныя, сице желает душа моя к Тебе, Боже (Пс. 41, 2). Коль возлюбленна селения Твоя, Господи (Боже) сил! желает и скончавается душа моя во дворы Господни (Пс. 83, 2)... Лучше день един во дворех Твоих, паче тысящ: изволих приметатися в дому Бога моего паче, неже жити ми в селениих грешниих (ст. 11). Аминь.

http://dugward.ru/library/guryev_viktor/guryev_prolog1_fevral.html

(Поучение на Сретение Господне. Прол. Февр. 2)

В поучении на Сретение Господне, помещенном в Прологе, мы между прочим находим следующие слова: «Церковь, — говорит поучение, — есть дом Божий. Она служит для христиан пристанищем, в ней молитва Богу особенно приятна, она есть очищение души и тела, к ней всякий приходящий с верою спасается, в ней пение и молитва воссылаются к Богу за весь мир; в ней предстоит святая Божия трапеза, имеющая неизреченное духовное брашно — Тело и Кровь Агнца Божия, заклавшегося волею за весь мир и сказавшего: ядый Мою плоть и пияй Мою кровь во Мне пребывает, и Аз в нем (Ин. 6, 56). Доселе поучение церковное, в вышеприведенных словах, как видите, оно перечисляет те блага, которые дает нам церковь. Но вот вопрос: все ли? Не знаю, что вы скажете на это, братие мои, но я скажу вам, что поучение перечисляет блага от церкви далеко не все. Церковь дает нам и еще много благ, которые так же спасительны и благотворны для нас, как и указанные в поучении. Какие же это блага?

Святой Златоуст говорит: «Ах, как великодаровит Христос, Спаситель наш! На небесах славословят воинства Ангельские; на земле подражают их славословию человеки, составляя лики в церкви. На небесах Серафимы поют трисвятую песнь; на земле ту же самую песнь воссылает многочисленное собрание человеков. Одно общее торжество составляют и небесные, и земные существа. Одно у них благодарение, одно радостное ликование. Неизреченное милосердие Господа совокупило их вместе. Дух Святый соединил их, всеблагий Отец согласил их пение в одну стройную песнь. Свыше происходит это благозвучие тонов — от Пресвятыя Троицы, как от некиих гуслей, раздается эта сладкая и блаженная песнь. Ангельское пение, немолчная гармония... Ничто так не услаждает нашу жизнь, как то утешение, которое получаем мы в церкви. В церкви радующиеся продолжают свою радость; в церкви скорбящим утешение, в церкви печальным веселие; в церкви удрученным отдых; в церкви труждающимся успокоение. Ибо сказано: Приидите ко Мне, вcu труждающиеся и обремененнии, и Аз упокою вы (Мф. 11, 28). Что вожделеннее сих слов, что усладительнее сего зова? На пир зовет тебя Господь, когда зовет тебя в церковь, приглашает к успокоению от трудов, дает отдых от горестей, облегчает тяжесть грехов, врачует скорбь душевную удовольствием, печаль веселием. Какая неизреченная заботливость! Какое Небесное приглашение» (Tom. VI pag. 95 и 96. Edit. Bened.)

Итак, по слову св. Златоуста, церковь дает нам и еще много благ, которые не указаны в поучении церковном. Она, как сейчас слышали, соединяет в славословии Творцу человеков с ангелами; она соединяет церковь небесную с земною; она услаждает нашу жизнь, она дает нам утешение, которого, кроме нее, мы нигде найти не можем; она усугубляет у радующихся их радость, дает скорбящим утешение, печальным веселие, удрученным отдых, труждающимся успокоение. Она, наконец, врачует скорбь душевную удовольствием и облегчает тяжесть грехов. Столько-то еще благ, кроме указанных в поучении церковном, дает нам святая церковь! Что же еще остается сказать после сего? Остается только дать вам совет, чтобы вы, ценя благодеяния церкви, спешили всегда к ней, как пчелы к своей матери, и, входя в нее со страхом и благоговением и радостию, восклицали с Давидом: имже образом желает елень на источники водныя, сице желает душа моя к Тебе, Боже (Пс. 41, 2). Коль возлюбленна селения Твоя, Господи (Боже) сил! желает и скончавается душа моя во дворы Господни (Пс. 83, 2)... Лучше день един во дворех Твоих, паче тысящ: изволих приметатися в дому Бога моего паче, неже жити ми в селениих грешниих (ст. 11). Аминь.

http://dugward.ru/library/guryev_viktor/guryev_prolog1_fevral.html

вторник, 11 февраля 2025

Максималист

Впервые, под заголовком «Рассказы кстати. Александрит. Натуральный факт в мистическом освещении», напечатан в журнале «Новь», 1884, № 6. 9 августа 1884 г.

Н.С. Лесков писал М.И. Пыляеву: «Мне неотразимо хочется написать суеверно-фантастический рассказ, который бы держался на страсти к драгоценным камням. Я это и начал и озаглавил повесть «Огненный гранат» и эпиграфом взял пять строчек из Вашей книги. Укажите мне (и поскорее, — пока горит охота), где и что именно я могу прочитать полезное в моих беллетристических целях о камнях вообще и о пиропах в особенности...» (Н.С. Лесков. Собр. соч. в одиннадцати томах, т. 11, М., 1957, ГИХЛ, стр. 291).

«Александрит» — «назван в честь ныне благополучно царствующего государя императора финляндским минерологом Н. Норденшильдом, открывшим этот драгоценный минерал в день совершеннолетия его императорского величества, 17 апреля 1834 года.» (М. И. Пыляев. Драгоценные камни, их свойства, местонахождения и употребление. СПб., 1877, стр. 43).

Хризоберил — третий по твердости минерал; местонахождения его крайне редки; известны его находки в России, на Урале. «Образцы уральского хризоберилла, называемого также александритом, обладают дихроизмом в высокой степени совершенства, являясь окрашенным зеленым цветом в направлении глазной оси и красноватым, в направлении к ней перпендикулярном. Тот же красный цвет получается и по другим направлениям, если рассматривать александрит при свете лампы. Безукоризненно хорошие кристаллы составляют величайшую редкость» (М. И. Пыляев, стр. 44).

Н.С. Лесков писал М.И. Пыляеву: «Мне неотразимо хочется написать суеверно-фантастический рассказ, который бы держался на страсти к драгоценным камням. Я это и начал и озаглавил повесть «Огненный гранат» и эпиграфом взял пять строчек из Вашей книги. Укажите мне (и поскорее, — пока горит охота), где и что именно я могу прочитать полезное в моих беллетристических целях о камнях вообще и о пиропах в особенности...» (Н.С. Лесков. Собр. соч. в одиннадцати томах, т. 11, М., 1957, ГИХЛ, стр. 291).

«Александрит» — «назван в честь ныне благополучно царствующего государя императора финляндским минерологом Н. Норденшильдом, открывшим этот драгоценный минерал в день совершеннолетия его императорского величества, 17 апреля 1834 года.» (М. И. Пыляев. Драгоценные камни, их свойства, местонахождения и употребление. СПб., 1877, стр. 43).

Хризоберил — третий по твердости минерал; местонахождения его крайне редки; известны его находки в России, на Урале. «Образцы уральского хризоберилла, называемого также александритом, обладают дихроизмом в высокой степени совершенства, являясь окрашенным зеленым цветом в направлении глазной оси и красноватым, в направлении к ней перпендикулярном. Тот же красный цвет получается и по другим направлениям, если рассматривать александрит при свете лампы. Безукоризненно хорошие кристаллы составляют величайшую редкость» (М. И. Пыляев, стр. 44).

вторник, 31 декабря 2024

Максималист

Вне себя (сериал, Россия, 2021)

ГДР (сериал, 2023, Россия)

Мастер (Россия, 2023 (про Камаз))

Спроси Марту (Россия, 2020)

Измены (Россия, 2015),

За час до рассвета (Россия, 2021),

Инсомния (Россия, 2021),

Закрыть гештальт (Россия, 2022),

Пробуждение (Россия, 2021, крестик и нолик)

1941 (Россия, 2009).

Крылья над Берлином (2022, Россия, бомбардировщики Берлина),

Зелёная карета (Россия, 2015),

Бесит (мини-сериал Россия).

Что делать женщине, если у неё два любовника, а нужно выбрать одного (Россия),

Сто лет тому вперёд (2024, Россия)

Психологини (Россия, 2017)

Неверные (2024 про алкоголичку-адвоката)

Dетки (Россия, 1-10 серии, война 2-х психологов),

Погнали (Россия, с Трухиным),

Need хелп (Россия, 2020)

Секс. До и после (Россия, 2023, Дарьи Мороз),

Кеша должен умереть (Россия, 2023)

Между нами девочками (Россия, 2013),

Уцелевшие (Россия, 2020),

Большие деньги (Россия, 2015).

Аниме:

Апельсин (2016, сериал)

Ину-о - Рождение легенды (2021),

Мальчик и птица (2023)

Бездомный бог (2014);

Школа под прицелом (2012);

Девочка, которая видит это (2021)

Город в котором меня нет (2016)

Дом пяти листьев (2010),

Моя история! (2015)

Этот глупый свин не понимает мечту девочки-зайки (2018),

Магия и мускулы (2023),

Да, я Сакамото, а что? (2016)

Сезон беспокойных дев (2016)

Просто мультфильмы:

Роботы (США. 2005).

Чико и Рита (Испания. 2009)

Красная черепаха (м.ф. Франция, Япония 2017)

Ограбление по Фрейду (м.ф. Венгрия, 2018)

Феи «Динь-Динь» (США, 2008)

Феи: Потерянное сокровище (США, 2009)

Феи: Волшебное спасение (США, 2010)

Феи: Тайна зимнего леса (США, 2012)

Феи: Загадка пиратского острова (США, 2014)

Феи: Легенда о чудовище (США, 2014)

Турнир долины фей (США, короткометражка)

Странные чары (США, 2015),

Эпик (США, 2015),

Кот в сапогах - последнее желание (США, 2022)

Кунг-фу Панда 1,2,3 (2008, 2011, 2016)

Фильмы "импорт":

Дом странных детей мисс Перегрин (США, 2016)

Дом летающих кинжалов (Китай, 2004)

Юристы Бостона (сериал, США, 2004-2008)

____________________________

Некоторые фильмы повторяются с прошлых годов, ибо пересмотрены по второму, а порой и по третьему разу, но всё равно признаны лучшими.

среда, 27 ноября 2024

Максималист

Ноябрь...

вторник, 27 августа 2024

Максималист

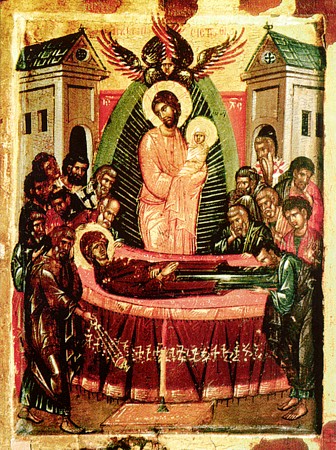

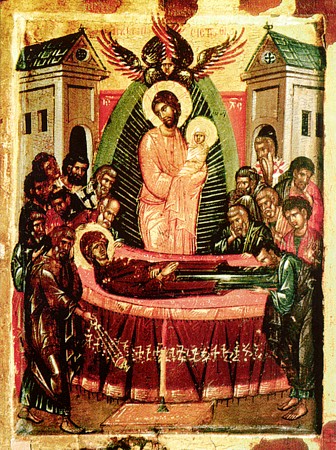

Тропарь праздника:

В рождестве девство сохранила еси,/ во успении мира не оставила еси, Богородице,/ преставилася еси к животу,/ Мати сущи Живота,// и молитвами Твоими избавляеши от смерти души наша.

В рождестве девство сохранила еси,/ во успении мира не оставила еси, Богородице,/ преставилася еси к животу,/ Мати сущи Живота,// и молитвами Твоими избавляеши от смерти души наша.

понедельник, 27 мая 2024

Максималист

М.В. Гуминенко. Петербург

За темнеющем поясом Пряжки

Тонет Гавань в туманной дали.

Опустили портовые краны

Длинномордые стрелы свои.

Тихо капает время. Вздыхая

Паутиной опутанных стен,

Старый дом потихоньку ветшает,

Погружаясь в безвременья тлен.

И пронзительной, долгою нотой

Просыпаясь, трамвай позовёт.

Между башен, цепей, по пролётам

Над Фонтанкой, гремя, проползёт.

Позади остаются, как годы,

Переулки, дома и мосты.

Тёмных арок тяжёлые своды,

Вязь решёток, литой красоты.

И блестит у гранитных откосов,

Вод Обводного тёмная хмурь.

Здесь на плечи кирпичных колоссов

Опирается неба лазурь.

Пусть давно Петербург - не столица.

Пусть не станет уж ею и впредь.

Надо с городом этим сродниться.

Надо городом этим болеть.

Чтоб однажды, тебя провожая,

Он заплакал водой этих рек,

И сказал, свою сень простирая:

"Вот он, мой дорогой человек!"

Источник

За темнеющем поясом Пряжки

Тонет Гавань в туманной дали.

Опустили портовые краны

Длинномордые стрелы свои.

Тихо капает время. Вздыхая

Паутиной опутанных стен,

Старый дом потихоньку ветшает,

Погружаясь в безвременья тлен.

И пронзительной, долгою нотой

Просыпаясь, трамвай позовёт.

Между башен, цепей, по пролётам

Над Фонтанкой, гремя, проползёт.

Позади остаются, как годы,

Переулки, дома и мосты.

Тёмных арок тяжёлые своды,

Вязь решёток, литой красоты.

И блестит у гранитных откосов,

Вод Обводного тёмная хмурь.

Здесь на плечи кирпичных колоссов

Опирается неба лазурь.

Пусть давно Петербург - не столица.

Пусть не станет уж ею и впредь.

Надо с городом этим сродниться.

Надо городом этим болеть.

Чтоб однажды, тебя провожая,

Он заплакал водой этих рек,

И сказал, свою сень простирая:

"Вот он, мой дорогой человек!"

Источник

воскресенье, 25 февраля 2024

Максималист

Неделя о Мытаре и Фарисее - так называется первая приготовительная к Четыредесятнице неделя по Евангельской притче о Мытаре и Фарисее (Лук, 18; 10 - 14), которая читается на литургии в это воскресение.

Об этой притче сказано многое и сонм святых отцов посвятил этой теме свои проповеди. Звучат проповеди в церквях, и сейчас в устах современных священников, но вот что удивляет меня: традиционно фарисей изображается, как человек богатый, а мытарь, напротив - бедный. Порой на фресках, иконах и иллюстрациях его рисуют в убогом, едва ли не в заплатанном рубище, а иногда и босым.

Но эта картина совершенно не соответствует истине. Мытарь в Древней Иудее - это человек, который занимался сбором податей и налогов. Часто был не просто богат, а богат чрезвычайно. Мытарей, естественно, не любили, осуждали, завидовали, называли предателями и гнушались общения с ними. Это было не удивительно, ведь мытари находились на службе у римского императора, поработившего в тот момент Иудею. А деньги мытари взимали со своих соотечественников в пользу захватчиков-римлян. Порой мытари злоупотребляли своим положением и обвинялись в лихоимстве, во всяком случае, об этом им прямо указывает Иоанн Креститель, когда те приходят креститься к нему на Иордан и спрашивают как им спастись: ничего не требуйте более определенного вам - говорит Предтеча (Лк, 3;13), и по его словам понятно, что мытари этим явно грешили.

Другой пример мытаря - евангельский Закхей. Он настолько зажиточен, что может щедро и без особого убытка раздавать своё богатство: половину имения моего я отдам нищим, и, если кого чем обидел, воздам вчетверо (Лк, 19;8) - говорит Закхей Христу, когда тот обратился к нему. И после такого раздаяния у Закхея вполне хватает средств устроить огромный пир для Господа и для всех желающих.

Следовательно, мытарь - богат и богат весьма значительно.

Итак, по словам притчи, в церковь пришли два богатых человека: состоятельный фарисей и ещё более богатый - сборщик податей, чиновник римской империи, должностное лицо - мытарь.

Фарисей мытаря презирает. Современному человеку это чувство вполне должно быть понятно. К сожалению, нам свойственно ненавидеть тех, кто богаче нас, завидовать, обзывать их "ворами", презирать.

Посмотрите вокруг себя: скольких людей и в мыслях и в словах, а порой даже и письменно, мы обзываем, обвиняем, ненавидим, презираем потому, что они богаче, чем мы. "Уж я-то точно не таков как он!" - сколько раз каждый из нас подумал так, глядя на какого-нибудь бизнесмена, политика или даже просто соседа, у которого машина лучше, чем у меня.

"Уж я-то совсем не такой как он, которого только что показывали по телевизору! Пощусь два раза в неделю..." и т.д.

И звучат у нас в душе слова фарисея по нескольку раз на дню.

А надо что сказать?

Боже, милостив буди мне грешному!..

Источник

понедельник, 08 января 2024

Максималист

Рождество Христово, Ангел прилетел - самая известная Рождественская песня, колядка. Звучит в исполнении женского православного хора:

поют матушки Иулия Колосова, Светлана Верещак и Ольга Забродина. Ивановская область, Юрьевецкий район, с. Никола - Ёлнать. Храм Воскресения Христова.

Рождество Христово, Ангел прилетел

Рождество Христово, Ангел прилетел,

Он летел по небу, людям песню пел:

“Вы люди, ликуйте, все днесь торжествуйте,

Днесь Христово Рождество!”

Пастыри в пещеру первые пришли

И младенца Бога с Матерью нашли,

Стояли, молились, Христу поклонились –

Днесь Христово Рождество!

Все мы согрешили, Спасе, пред Тобой,

Все мы, люди, грешны – Ты Один Святой.

Прости прегрешенья, дай нам оставленье –

Днесь Христово Рождество!

поют матушки Иулия Колосова, Светлана Верещак и Ольга Забродина. Ивановская область, Юрьевецкий район, с. Никола - Ёлнать. Храм Воскресения Христова.

Рождество Христово, Ангел прилетел

Рождество Христово, Ангел прилетел,

Он летел по небу, людям песню пел:

“Вы люди, ликуйте, все днесь торжествуйте,

Днесь Христово Рождество!”

Пастыри в пещеру первые пришли

И младенца Бога с Матерью нашли,

Стояли, молились, Христу поклонились –

Днесь Христово Рождество!

Все мы согрешили, Спасе, пред Тобой,

Все мы, люди, грешны – Ты Один Святой.

Прости прегрешенья, дай нам оставленье –

Днесь Христово Рождество!

понедельник, 01 января 2024

Максималист

Мошенницы выманили у московской пенсионерки более миллиона рублей

Москва. 14 ноября 2010. INTERFAX.RU - Крупное мошенничество совершено на юго-востоке Москвы: в милицию пришла 90-летняя москвичка с заявлением, что ее ограбили на 1 млн рублей. Как выяснилось, днем в пятницу в квартиру женщины в Краснокурсантском проезде пришли две женщины. Они представились сотрудниками правительства Москвы и рассказали, что специально для пожилых пенсионеров, ветеранов войны и труда, власти разработали программу поддержки - в уполномоченном банке открывается счет, на который надо положить деньги под большой процент.

Старушка поверила мошенницам, вместе с ними пошла в Сбербанк, сняла со своего счета миллион рублей, затем вернулась домой, они оформили все документы, и женщина передала им также все хранящиеся дома деньги - еще 70 тысяч. После чего женщины ушли, сказав, что через час принесут все документы. Но, естественно, не появились. Уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество".

Ссылка

Шикарно живут современные пенсионеры! В банке - миллион, дома - свободно валяются 70 тысяч!

Так и хочется сказать словами Маяковского, только вот в стихотворный размер немного не укладывается:

Молодёжи - хорошо, пенсионерам - лучше!

Я б в пенсионеры пошёл, пусть меня научат!!!

Москва. 14 ноября 2010. INTERFAX.RU - Крупное мошенничество совершено на юго-востоке Москвы: в милицию пришла 90-летняя москвичка с заявлением, что ее ограбили на 1 млн рублей. Как выяснилось, днем в пятницу в квартиру женщины в Краснокурсантском проезде пришли две женщины. Они представились сотрудниками правительства Москвы и рассказали, что специально для пожилых пенсионеров, ветеранов войны и труда, власти разработали программу поддержки - в уполномоченном банке открывается счет, на который надо положить деньги под большой процент.

Старушка поверила мошенницам, вместе с ними пошла в Сбербанк, сняла со своего счета миллион рублей, затем вернулась домой, они оформили все документы, и женщина передала им также все хранящиеся дома деньги - еще 70 тысяч. После чего женщины ушли, сказав, что через час принесут все документы. Но, естественно, не появились. Уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество".

Ссылка

Шикарно живут современные пенсионеры! В банке - миллион, дома - свободно валяются 70 тысяч!

Так и хочется сказать словами Маяковского, только вот в стихотворный размер немного не укладывается:

Молодёжи - хорошо, пенсионерам - лучше!

Я б в пенсионеры пошёл, пусть меня научат!!!

суббота, 12 августа 2023

Максималист

Любовь и ненависть — два главных чувства в поэзии и прозе Зинаиды Гиппиус. Знавший ее более полувека и оставивший о ней проникновенные воспоминания, Сергей Маковский считал, что «среди русских поэтов XX века по силе и глубине переживания вряд ли найдется ей равный. Напряженная страстность некоторых ее стихотворений поражает. Откуда этот огонь, эта нечеловеческая любовь и ненависть?»

Ответ на этот главный вопрос жизни и творчества Гиппиус, о которой другой человек, тоже хорошо ее знавший многие десятилетия, сказал: «Неистовая душа», следует искать в истоках ее личной и писательской судьбы. Когда все еще только начиналось, она написала в своем стихотворении:

О, пусть будет то, чего не бывает,

Никогда не бывает...

Мне нужно то, чего нет на свете,

Чего нет на свете.

Литература русской эмиграции, крупнейшими представителями которой были Д.С. Мережковский и его жена З. Н. Гипиус, начиналась в России. Определяющим было не местонахождение писателя — в России или за ее пределами, а восприятие того, что творилось в стране. Через три дня после большевистского переворота 25 октября 1917 года Гиппиус написала первые эмигрантские стихи, хотя жила еще в Петрограде:

Какому дьяволу, какому псу в угоду,

Каким кошмарным обуянный сном,

Народ, безумствуя, убил свою свободу,

И даже не убил — засек кнутом?

Два года — 1918 и 1919 — провели Мережковские в большевистском Петрограде, когда почти все уже бежали или были расстреляны. Это было страшное время. После убийства председателя петроградского ЧК Моисея Урицкого в августе 1918 года правитель красного Петрограда Г. Зиновьев предложил, чтобы рабочие расправлялись с интеллигенцией прямо на улицах, раскрыв тем самым подлинное отношение советской власти к культуре и ее носителям.

Статьи Гиппиус об этом времени, написанные уже после того, как она вместе с мужем, Д. В. Философовым и В. А. Злобиным бежала в конце декабря 1919 года за границу, — одно из немногих свидетельств, голос убитых и замученных, кто не смог ничего рассказать. Она стала живой памятью тех, кто бессловесно ушел в вечное безмолвие.

Она видела то, о продолжении чего в годы сталинского террора Анна Ахматова сказала в «Реквиеме»:

Это было, когда улыбался

Только мертвый, спокойствию рад.

И ненужным привеском болтался

Возле тюрем своих Ленинград...

Звезды смерти стояли над нами,

И безвинная корчилась Русь

Под кровавыми сапогами

И под шинами черных марусь.

Как будто Ахматова писала о Петрограде времен Гиппиус, задавленном под сапогами чекистов, расправлявшихся со всеми петербуржцами, со всеми сословиями — дворянами, военными, духовенством, купцами, интеллигенцией, студентами, — всеми, кому была неприемлема большевистская власть с ее практикой расстрела заложников, как в оккупированном городе.

Из статьи А. Николюкина. ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ

Ответ на этот главный вопрос жизни и творчества Гиппиус, о которой другой человек, тоже хорошо ее знавший многие десятилетия, сказал: «Неистовая душа», следует искать в истоках ее личной и писательской судьбы. Когда все еще только начиналось, она написала в своем стихотворении:

О, пусть будет то, чего не бывает,

Никогда не бывает...

Мне нужно то, чего нет на свете,

Чего нет на свете.

Литература русской эмиграции, крупнейшими представителями которой были Д.С. Мережковский и его жена З. Н. Гипиус, начиналась в России. Определяющим было не местонахождение писателя — в России или за ее пределами, а восприятие того, что творилось в стране. Через три дня после большевистского переворота 25 октября 1917 года Гиппиус написала первые эмигрантские стихи, хотя жила еще в Петрограде:

Какому дьяволу, какому псу в угоду,

Каким кошмарным обуянный сном,

Народ, безумствуя, убил свою свободу,

И даже не убил — засек кнутом?

Два года — 1918 и 1919 — провели Мережковские в большевистском Петрограде, когда почти все уже бежали или были расстреляны. Это было страшное время. После убийства председателя петроградского ЧК Моисея Урицкого в августе 1918 года правитель красного Петрограда Г. Зиновьев предложил, чтобы рабочие расправлялись с интеллигенцией прямо на улицах, раскрыв тем самым подлинное отношение советской власти к культуре и ее носителям.

Статьи Гиппиус об этом времени, написанные уже после того, как она вместе с мужем, Д. В. Философовым и В. А. Злобиным бежала в конце декабря 1919 года за границу, — одно из немногих свидетельств, голос убитых и замученных, кто не смог ничего рассказать. Она стала живой памятью тех, кто бессловесно ушел в вечное безмолвие.

Она видела то, о продолжении чего в годы сталинского террора Анна Ахматова сказала в «Реквиеме»:

Это было, когда улыбался

Только мертвый, спокойствию рад.

И ненужным привеском болтался

Возле тюрем своих Ленинград...

Звезды смерти стояли над нами,

И безвинная корчилась Русь

Под кровавыми сапогами

И под шинами черных марусь.

Как будто Ахматова писала о Петрограде времен Гиппиус, задавленном под сапогами чекистов, расправлявшихся со всеми петербуржцами, со всеми сословиями — дворянами, военными, духовенством, купцами, интеллигенцией, студентами, — всеми, кому была неприемлема большевистская власть с ее практикой расстрела заложников, как в оккупированном городе.

Из статьи А. Николюкина. ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ

суббота, 22 июля 2023

Максималист

«Я ему обязан всем» (т. III, с. 305),— написал Батюшков о Муравьеве и едва ли преувеличивал. Действительно, невозможно понять личность и поэзию Батюшкова, не представляя себе хотя бы в общих чертах духовный облик его наставника.

Основу взглядов Муравьева составляло убеждение, что моральные качества человека впрямую зависят от развитости его эмоциональной сферы, от его душевной восприимчивости к внешним впечатлениям. Эти свойства личности — их объединяли в те годы в понятии «чувствительность» — и должно было воспитывать искусство, творцы которого представлялись людьми, наделенными чувствительностью особенно тонкой и дающими в своих произведениях ее высокие образцы. Существенно, однако, что эти общесентименталистские представления дополнялись у Муравьева достаточно смелой по тем временам идеей, что искусство воздействует на человеческую душу не только нравственной проповедью или изображением трогательных сцен, но прежде всего своей красотой.

«Все то, что способствует к доставлению вкусу более тонкости и разборчивости, все то, что приводит в совершенство чувствования красоты в искусствах и письменах, отводит нас в то же время от грубых излишеств страстей, от неистовых воспалений гнева, жестокости, корыстолюбия и прочих подлых наслаждений» — эти слова Муравьева Батюшков привел в статье о своем учителе. Нет сомнения, что они были близки и ему самому. «Во зле нет остроумия. Наносить вред и писать приятно — дело невозможное» (т. III, с. 567),— говорится в одном из его последних писем.

Безукоризненность отделки каждого стихотворения составляла постоянную заботу Батюшкова. Как-то он признался Жуковскому, что «желал бы заслужить (...) вырвать из рук Фортуны не великую славу (...), а ту маленькую, которую доставляют нам и безделки, когда они совершенны» (т. III, с. 448). Легкая поэзия была мила ему тем, что всецело сосредоточивала внимание читателя на «совершенстве, чистоте выражения, стройности в слоге, гибкости и плавности», не отвлекая его изображением могучих страстей и волнующих событий. «Красивость в слоге здесь нужна необходимо,— добавлял Батюшков,— и ничем замениться не может. Она есть тайна, известная одному дарованию и особенно постоянному напряжению внимания к одному предмету, ибо поэзия и в малых родах есть искусство трудное и требующее всей жизни и всех усилий душевных».

Заметим, что эти высказывания сделаны не в ранний, «эпикурейский» период творчества Батюшкова, а в годы, когда охваченный религиозными настроениями поэт был полон монументальных замыслов и советовал юному Пушкину приняться за эпопею. Но достоинство большого труда измерялось для него тем же, что и достоинство малого,— красотой, возвышающей душу.

«Милый друг,— обращался он к Жуковскому,— если ты имеешь дарование небесное, то дорого заплатишь за него, и дороже еще, если не сделаешь того, что Карамзин: он избрал себе одно занятие, одно поприще, куда уходит от страстей и огорчений, тайная земля для профанов, истинное убежище для души чувствительной. Последуй его примеру. Ты имеешь талант редкий, избери же землю, достойную его, и приготовь для будущего новую пищу сердцу и уму, новую славу и новое сладострастие любимцам прекрасного» (т. III, с. 356 — 357). В письме, откуда взяты эти слова, много говорится об издании сочинений Муравьева, и очевидно, что Батюшков находился под обаянием его идей, но, по-видимому, незаметно для самого поэта, муравьевский моралистический утилитаризм вытесняется у него совсем иными настроениями.

«Во всем согласен с тобой насчет поэзии. Мы смотрим на нее с надлежащей точки, о которой толпа и понятия не имеет. Большая часть людей принимает за поэзию рифмы, а не чувство, слова, а не образы»,— сказано в том же письме. Да и сам Муравьев назван здесь «прекраснейшей душой, которая когда-либо посещала эту грязь, называемую землей», чьи творения издаются «для людей, истинно образованных, не для черни читателей» (т. III, с. 356, 358). «Не понравиться тебе и еще трем или четырем человекам в России больно, и лучше бросить перо в огонь»,— делился Батюшков своими настроениями с Вяземским накануне выхода в свет «Опытов».

Тайное братство поэтов всех времен — тема, неизменно волновавшая Батюшкова. В «Мечте», самом раннем из его дошедших до нас стихотворений, склонность предаваться полетам фантазии, уводящим от реальности земного существования, описана как отличительное свойство поэтической души, которая роднит между собой Оссиана, Сафо, Горация и безвестного автора элегии. Интересно, что «Мечта» — единственное юношеское произведение Батюшкова, включенное им, пусть в значительно переработанном виде, в «Опыты». Это был один из тех редчайших случаев, когда концепция оказалась для него важней художественного несовершенства, сразу бросившегося в глаза Пушкину, назвавшему элегию «самым слабым из всех стихотворений Батюшкова». Почти через десять лет после создания первой редакции «Мечты» в «Моих пенатах» Батюшков посвятит без малого сотню строк перечислению любимых поэтов, чтение которых занимает его в сельском уединении. В принципе такой перечень — общее место продолженной в послании традиции, мотив, встречающийся у французских поэтов, на которых ориентировался Батюшков, и подхваченный Пушкиным в «Городке». Но характерная особенность «Моих пенатов» в том, что речь здесь идет не о мирных досугах мудреца, уединившегося в своей библиотеке, но о незримом собеседовании мертвых и живых творцов, вступивших в единый хор. И венчается этот фрагмент почти экстатическим восклицанием:

Наставники-пииты,

О Фебовы жрецы!

Вам, вам плетут хариты

Бессмертные венцы!

Я вами здесь вкушаю

Восторги пиерид

И в радости взываю:

О музы! я пиит!

Основу взглядов Муравьева составляло убеждение, что моральные качества человека впрямую зависят от развитости его эмоциональной сферы, от его душевной восприимчивости к внешним впечатлениям. Эти свойства личности — их объединяли в те годы в понятии «чувствительность» — и должно было воспитывать искусство, творцы которого представлялись людьми, наделенными чувствительностью особенно тонкой и дающими в своих произведениях ее высокие образцы. Существенно, однако, что эти общесентименталистские представления дополнялись у Муравьева достаточно смелой по тем временам идеей, что искусство воздействует на человеческую душу не только нравственной проповедью или изображением трогательных сцен, но прежде всего своей красотой.

«Все то, что способствует к доставлению вкусу более тонкости и разборчивости, все то, что приводит в совершенство чувствования красоты в искусствах и письменах, отводит нас в то же время от грубых излишеств страстей, от неистовых воспалений гнева, жестокости, корыстолюбия и прочих подлых наслаждений» — эти слова Муравьева Батюшков привел в статье о своем учителе. Нет сомнения, что они были близки и ему самому. «Во зле нет остроумия. Наносить вред и писать приятно — дело невозможное» (т. III, с. 567),— говорится в одном из его последних писем.

Безукоризненность отделки каждого стихотворения составляла постоянную заботу Батюшкова. Как-то он признался Жуковскому, что «желал бы заслужить (...) вырвать из рук Фортуны не великую славу (...), а ту маленькую, которую доставляют нам и безделки, когда они совершенны» (т. III, с. 448). Легкая поэзия была мила ему тем, что всецело сосредоточивала внимание читателя на «совершенстве, чистоте выражения, стройности в слоге, гибкости и плавности», не отвлекая его изображением могучих страстей и волнующих событий. «Красивость в слоге здесь нужна необходимо,— добавлял Батюшков,— и ничем замениться не может. Она есть тайна, известная одному дарованию и особенно постоянному напряжению внимания к одному предмету, ибо поэзия и в малых родах есть искусство трудное и требующее всей жизни и всех усилий душевных».

Заметим, что эти высказывания сделаны не в ранний, «эпикурейский» период творчества Батюшкова, а в годы, когда охваченный религиозными настроениями поэт был полон монументальных замыслов и советовал юному Пушкину приняться за эпопею. Но достоинство большого труда измерялось для него тем же, что и достоинство малого,— красотой, возвышающей душу.

«Милый друг,— обращался он к Жуковскому,— если ты имеешь дарование небесное, то дорого заплатишь за него, и дороже еще, если не сделаешь того, что Карамзин: он избрал себе одно занятие, одно поприще, куда уходит от страстей и огорчений, тайная земля для профанов, истинное убежище для души чувствительной. Последуй его примеру. Ты имеешь талант редкий, избери же землю, достойную его, и приготовь для будущего новую пищу сердцу и уму, новую славу и новое сладострастие любимцам прекрасного» (т. III, с. 356 — 357). В письме, откуда взяты эти слова, много говорится об издании сочинений Муравьева, и очевидно, что Батюшков находился под обаянием его идей, но, по-видимому, незаметно для самого поэта, муравьевский моралистический утилитаризм вытесняется у него совсем иными настроениями.

«Во всем согласен с тобой насчет поэзии. Мы смотрим на нее с надлежащей точки, о которой толпа и понятия не имеет. Большая часть людей принимает за поэзию рифмы, а не чувство, слова, а не образы»,— сказано в том же письме. Да и сам Муравьев назван здесь «прекраснейшей душой, которая когда-либо посещала эту грязь, называемую землей», чьи творения издаются «для людей, истинно образованных, не для черни читателей» (т. III, с. 356, 358). «Не понравиться тебе и еще трем или четырем человекам в России больно, и лучше бросить перо в огонь»,— делился Батюшков своими настроениями с Вяземским накануне выхода в свет «Опытов».

Тайное братство поэтов всех времен — тема, неизменно волновавшая Батюшкова. В «Мечте», самом раннем из его дошедших до нас стихотворений, склонность предаваться полетам фантазии, уводящим от реальности земного существования, описана как отличительное свойство поэтической души, которая роднит между собой Оссиана, Сафо, Горация и безвестного автора элегии. Интересно, что «Мечта» — единственное юношеское произведение Батюшкова, включенное им, пусть в значительно переработанном виде, в «Опыты». Это был один из тех редчайших случаев, когда концепция оказалась для него важней художественного несовершенства, сразу бросившегося в глаза Пушкину, назвавшему элегию «самым слабым из всех стихотворений Батюшкова». Почти через десять лет после создания первой редакции «Мечты» в «Моих пенатах» Батюшков посвятит без малого сотню строк перечислению любимых поэтов, чтение которых занимает его в сельском уединении. В принципе такой перечень — общее место продолженной в послании традиции, мотив, встречающийся у французских поэтов, на которых ориентировался Батюшков, и подхваченный Пушкиным в «Городке». Но характерная особенность «Моих пенатов» в том, что речь здесь идет не о мирных досугах мудреца, уединившегося в своей библиотеке, но о незримом собеседовании мертвых и живых творцов, вступивших в единый хор. И венчается этот фрагмент почти экстатическим восклицанием:

Наставники-пииты,

О Фебовы жрецы!

Вам, вам плетут хариты

Бессмертные венцы!

Я вами здесь вкушаю

Восторги пиерид

И в радости взываю:

О музы! я пиит!

Андрей Зорин. НЕСЧАСТНЫЙ СЧАСТЛИВЕЦ

среда, 12 июля 2023

Максималист

Правда ли, что обманывать людей не одной с нами веры не грех?

(Слово о христианине, вземшем злато у жидовина, и кляшеся ему, яко не взем.)

Нам нередко приходилось слышать от некоторых из раскольников возгласы: «Мы считаем вас еретиками, и нам обмануть вас или обокрасть — в грех не поставится». И подлинно, смотря на их отношения к православным, воочию убеждаешься, что из раскольников одни считают нас вовсе ни за что, а другие питают непримиримую ненависть. Отсюда и происходит то, что если православному придется жить в среде раскольников, ему там житья не дадут, но так или иначе, а непременно поставят его в самое жалкое положение, если только он не перейдет в их веру. Но если так поступают раскольники в отношении к православным, то понятно, что, глядя на них, и православные могут платить им тем же. Но должно ли поступать так? Спаси, Господи! Какой бы веры ни был человек, люби его и не обижай, иначе Господь твою обиду выведет наружу, и будет на тебе грех.

В городе Александрии жили неподалеку друг от друга христианин и жидовин-купец и находились между собою в большой дружбе. Однажды жидовин, отправляясь в дальний путь на торговлю, оставил христианину ковчег с золотом на хранение. Прошло довольно времени, жидовин возвратился домой и, прежде всего, в благодарность за хранение золота, послал христианину дары. Христианин дары принял, а между тем в сердце своем сказал: «Дары-то твои я возьму, а золота твоего все-таки не отдам». И затем посоветовался с женой своей, и оба положили принять присягу в том, что они не брали у жидовина золота, ибо-де если бы они христианина обокрали, тогда бы другое дело, а из-за жида в ответе пред Богом не будут. И вот, когда утром жидовин пришел к христианину и потребовал свое золото, христианин с клятвой сказал, что золота у него не брал. Долго они спорили между собой, наконец, жидовин сказал: «Слышу, друг, о св. мученике Мине, что он великие дела творит и наказывает неправедно клянущихся; пойдем же в церковь его и там поклянись мне, что не брал у меня золота». Пошли. Дорогою жидовин опять стал уговаривать христианина и говорил ему: «Ну, уж делать нечего, возьми себе, сколько хочешь, из моего золота, а остальное отдай мне, только не клянись». Христианин сказал: «Ты, как жид, недостоин войти в церковь». Жидовин отвечал: «Если недостоин, я стану вне церкви, ты же, войдя внутрь, клянись мне». И затем преклонил колена жидовин и воскликнул: «Боже, сподобивший меня подойти к церкви св. мученика Мины, Ты Сам будь свидетелем между мною и христианином в час сей». И затем еще громким голосом воззвал: «Святой Мина, рассуди между мною и христианином!» Христианин же произнес обещанную клятву в церкви, и после сего оба отправились в обратный путь. На пути конь, на котором ехал христианин, чего-то испугался, сбросил с себя седока, и в это время у последнего выпал из кармана ключ от ковчега, в котором хранилось золото жидовиново. Поднявшись с земли, христианин долго искал ключ, но, ненашедши, сел опять на коня, и поехал, думая: «Вот в том, что я упал с коня, и все мне наказание за ложную клятву». Когда же он и жидовин, продолжая путь, приехали в одно местечко, то остановились на торжище, купили пищи и стали есть. Тут жидовин сказал: «К чему это я верю св. Мине, когда, много слышав о чудесах его, сам ни одного от него не видал? Лучше бы мне не вводить христианина в клятву, и он бы мне, может быть, хотя бы понемногу, золото мое возвратил; впрочем, возложу надежду мою на Бога». Когда они сидели, вдруг является раб христианина, держа в руках ковчег с золотом жидовина. Христианин ужаснулся и сказал рабу: «Откуда ты явился и зачем ковчег сюда принес?» Раб отвечал: «Я послан к тебе от жены твоей исполнить то, что ты ей приказа». — «Да что же я приказал?» Раб сказал: «Сегодня явился к жене твоей сидящий на коне неизвестный славный воин и, держа в руках ключ, показал ей его и сказал: «Знаешь ли ты ключ сей?» Она сказала: «Знаю». Воин сказал: «Возьми его, ибо муж твой, умоляя меня, послал к тебе сказать, чтобы ты скорее послала к нему ковчег жидовина с золотом, потому что он тяжко мучится в церкви святого». «И вот, — заключил раб, — я исполнил, что велел ты. А если не веришь, то вот тебе и ключ, который дал воин госпоже моей». Тогда жидовин, взявши свое золото, с радостью воскликнул: «Велик Бог и святой мученик Его Мина! Дивна вера христианская, и всякий, надеющийся на Тебя, Господи, и на помощь Твою и силу святых Твоих, не постыдится. Отселе и я буду христианином». Затем он отдал третью часть золота в церковь св. Мины и крестился со всем домом своим. Христианин же в церковь св. Мины отдал половину своего имения и при этой церкви остался и до конца жизни оплакивал грехи свои. Скончался же в покаянии, получивши прощение грехов св. мучеником Миной.

Итак, братие, не подражайте бессердечным людям, ненавидящим и обижающим людей не одной с ними веры. Напротив, являйте к ним вящую любовь и сострадание, чтобы обратить их к покаянию и привести ко Христу. Он и Сам как поступал? Гнал ли от Себя язычников, мытарей, блудниц? Напротив, их-то больше учил, жалел, прощал. Так поступайте и вы. Иначе бойтесь, чтобы и вас не постигла участь фарисеев, которых Господь строго обличал и многих из которых отверг именно за то, что они, считая себя прямыми потомками Авраама, думали, что они одни спасутся; и потому язычников и других, в глазах их, грешников, презирали и ненавидели. Старайтесь устроить себя так, чтобы любовь ваша была всеобъемлюща и простиралась и на людей, не сущих от двора сего. Аминь.

Источник.

(Слово о христианине, вземшем злато у жидовина, и кляшеся ему, яко не взем.)

Нам нередко приходилось слышать от некоторых из раскольников возгласы: «Мы считаем вас еретиками, и нам обмануть вас или обокрасть — в грех не поставится». И подлинно, смотря на их отношения к православным, воочию убеждаешься, что из раскольников одни считают нас вовсе ни за что, а другие питают непримиримую ненависть. Отсюда и происходит то, что если православному придется жить в среде раскольников, ему там житья не дадут, но так или иначе, а непременно поставят его в самое жалкое положение, если только он не перейдет в их веру. Но если так поступают раскольники в отношении к православным, то понятно, что, глядя на них, и православные могут платить им тем же. Но должно ли поступать так? Спаси, Господи! Какой бы веры ни был человек, люби его и не обижай, иначе Господь твою обиду выведет наружу, и будет на тебе грех.

В городе Александрии жили неподалеку друг от друга христианин и жидовин-купец и находились между собою в большой дружбе. Однажды жидовин, отправляясь в дальний путь на торговлю, оставил христианину ковчег с золотом на хранение. Прошло довольно времени, жидовин возвратился домой и, прежде всего, в благодарность за хранение золота, послал христианину дары. Христианин дары принял, а между тем в сердце своем сказал: «Дары-то твои я возьму, а золота твоего все-таки не отдам». И затем посоветовался с женой своей, и оба положили принять присягу в том, что они не брали у жидовина золота, ибо-де если бы они христианина обокрали, тогда бы другое дело, а из-за жида в ответе пред Богом не будут. И вот, когда утром жидовин пришел к христианину и потребовал свое золото, христианин с клятвой сказал, что золота у него не брал. Долго они спорили между собой, наконец, жидовин сказал: «Слышу, друг, о св. мученике Мине, что он великие дела творит и наказывает неправедно клянущихся; пойдем же в церковь его и там поклянись мне, что не брал у меня золота». Пошли. Дорогою жидовин опять стал уговаривать христианина и говорил ему: «Ну, уж делать нечего, возьми себе, сколько хочешь, из моего золота, а остальное отдай мне, только не клянись». Христианин сказал: «Ты, как жид, недостоин войти в церковь». Жидовин отвечал: «Если недостоин, я стану вне церкви, ты же, войдя внутрь, клянись мне». И затем преклонил колена жидовин и воскликнул: «Боже, сподобивший меня подойти к церкви св. мученика Мины, Ты Сам будь свидетелем между мною и христианином в час сей». И затем еще громким голосом воззвал: «Святой Мина, рассуди между мною и христианином!» Христианин же произнес обещанную клятву в церкви, и после сего оба отправились в обратный путь. На пути конь, на котором ехал христианин, чего-то испугался, сбросил с себя седока, и в это время у последнего выпал из кармана ключ от ковчега, в котором хранилось золото жидовиново. Поднявшись с земли, христианин долго искал ключ, но, ненашедши, сел опять на коня, и поехал, думая: «Вот в том, что я упал с коня, и все мне наказание за ложную клятву». Когда же он и жидовин, продолжая путь, приехали в одно местечко, то остановились на торжище, купили пищи и стали есть. Тут жидовин сказал: «К чему это я верю св. Мине, когда, много слышав о чудесах его, сам ни одного от него не видал? Лучше бы мне не вводить христианина в клятву, и он бы мне, может быть, хотя бы понемногу, золото мое возвратил; впрочем, возложу надежду мою на Бога». Когда они сидели, вдруг является раб христианина, держа в руках ковчег с золотом жидовина. Христианин ужаснулся и сказал рабу: «Откуда ты явился и зачем ковчег сюда принес?» Раб отвечал: «Я послан к тебе от жены твоей исполнить то, что ты ей приказа». — «Да что же я приказал?» Раб сказал: «Сегодня явился к жене твоей сидящий на коне неизвестный славный воин и, держа в руках ключ, показал ей его и сказал: «Знаешь ли ты ключ сей?» Она сказала: «Знаю». Воин сказал: «Возьми его, ибо муж твой, умоляя меня, послал к тебе сказать, чтобы ты скорее послала к нему ковчег жидовина с золотом, потому что он тяжко мучится в церкви святого». «И вот, — заключил раб, — я исполнил, что велел ты. А если не веришь, то вот тебе и ключ, который дал воин госпоже моей». Тогда жидовин, взявши свое золото, с радостью воскликнул: «Велик Бог и святой мученик Его Мина! Дивна вера христианская, и всякий, надеющийся на Тебя, Господи, и на помощь Твою и силу святых Твоих, не постыдится. Отселе и я буду христианином». Затем он отдал третью часть золота в церковь св. Мины и крестился со всем домом своим. Христианин же в церковь св. Мины отдал половину своего имения и при этой церкви остался и до конца жизни оплакивал грехи свои. Скончался же в покаянии, получивши прощение грехов св. мучеником Миной.

Итак, братие, не подражайте бессердечным людям, ненавидящим и обижающим людей не одной с ними веры. Напротив, являйте к ним вящую любовь и сострадание, чтобы обратить их к покаянию и привести ко Христу. Он и Сам как поступал? Гнал ли от Себя язычников, мытарей, блудниц? Напротив, их-то больше учил, жалел, прощал. Так поступайте и вы. Иначе бойтесь, чтобы и вас не постигла участь фарисеев, которых Господь строго обличал и многих из которых отверг именно за то, что они, считая себя прямыми потомками Авраама, думали, что они одни спасутся; и потому язычников и других, в глазах их, грешников, презирали и ненавидели. Старайтесь устроить себя так, чтобы любовь ваша была всеобъемлюща и простиралась и на людей, не сущих от двора сего. Аминь.

Источник.

четверг, 06 июля 2023

Максималист

Поздравляю всех с праздником Рождества честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

Тропарь праздника:

Пророче и Предтече пришествия Христова,/ достойно восхвалити тя недоумеем мы, любовию чтущии тя:/ неплодство бо рождшия и отчее безгласие разрешися/ славным и честным твоим рождеством,// и воплощение Сына Божия мирови проповедуется.

Святитель Феофилакт Болгарский.

Благовестник или толкование блж. Феофилакта Болгарского на святое Евангелие. Книга вторая. Толкование на Евангелие от Марка

Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед.

Мы уже говорили об этом в Евангелии от Матфея; теперь же скажем только о том, что там опущено, именно: что Иоаннова одежда была знамением сетования, и пророк показывал таким образом, что кающемуся должно плакать, так как вретище обыкновенно служит знаком плача; кожаный же пояс означал омертвелость иудейского народа. А что сия одежда означала плач, об этом говорит сам Господь: «Мы пели вам печальные песни (славянское «плакахом»), и вы не рыдали», называя здесь плачем жизнь Предтечи, потому что далее говорит: «Пришел Иоанн, ни ест, ни пьет; и говорят: "в нем бес"» (Мф. 11, 17—18). Равно пища Иоаннова, указывая здесь, конечно, на воздержание, была вместе и образом духовной пищи тогдашних иудеев, которые не ели чистых птиц небесных, то есть не помышляли ни о чем высоком, а питались только словом возвышенным и направленным горе, но опять упадающим долу. Ибо саранча («акриды») есть такое насекомое, которое прыгает вверх, а потом опять падает на землю. Равным образом народ ел и мед, производимый пчелами, то есть пророками; но он оставался у него без ухода и не был умножаем углублением и правильным разумением, хотя евреи и думали, что они разумеют и постигают Писание. Они имели Писания как бы некоторый мед, но не трудились над ними и не исследовали их.

И проповедывал, говоря: идет за мною Сильнейший меня, у Которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви Его; я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым.

Я, говорит, недостоин быть даже самым последним рабом Его, который бы развязал ремень, то есть узел на ремне сапог его. Понимают, впрочем, и так: все, приходившие и крестившиеся от Иоанна, разрешались посредством покаяния от уз грехов своих, когда веровали во Христа. Таким образом, Иоанн у всех разрешал ремни и узы греховные, а у Иисуса не мог разрешить такого ремня, потому что у Него и не нашел сего ремня, то есть греха.

Святитель Феофилакт Болгарский. Благовестник или толкование блж. Феофилакта Болгарского на святое Евангелие. Книга вторая. Толкование на Евангелие от Марка

Тропарь праздника:

Пророче и Предтече пришествия Христова,/ достойно восхвалити тя недоумеем мы, любовию чтущии тя:/ неплодство бо рождшия и отчее безгласие разрешися/ славным и честным твоим рождеством,// и воплощение Сына Божия мирови проповедуется.

Святитель Феофилакт Болгарский.

Благовестник или толкование блж. Феофилакта Болгарского на святое Евангелие. Книга вторая. Толкование на Евангелие от Марка

Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед.

Мы уже говорили об этом в Евангелии от Матфея; теперь же скажем только о том, что там опущено, именно: что Иоаннова одежда была знамением сетования, и пророк показывал таким образом, что кающемуся должно плакать, так как вретище обыкновенно служит знаком плача; кожаный же пояс означал омертвелость иудейского народа. А что сия одежда означала плач, об этом говорит сам Господь: «Мы пели вам печальные песни (славянское «плакахом»), и вы не рыдали», называя здесь плачем жизнь Предтечи, потому что далее говорит: «Пришел Иоанн, ни ест, ни пьет; и говорят: "в нем бес"» (Мф. 11, 17—18). Равно пища Иоаннова, указывая здесь, конечно, на воздержание, была вместе и образом духовной пищи тогдашних иудеев, которые не ели чистых птиц небесных, то есть не помышляли ни о чем высоком, а питались только словом возвышенным и направленным горе, но опять упадающим долу. Ибо саранча («акриды») есть такое насекомое, которое прыгает вверх, а потом опять падает на землю. Равным образом народ ел и мед, производимый пчелами, то есть пророками; но он оставался у него без ухода и не был умножаем углублением и правильным разумением, хотя евреи и думали, что они разумеют и постигают Писание. Они имели Писания как бы некоторый мед, но не трудились над ними и не исследовали их.

И проповедывал, говоря: идет за мною Сильнейший меня, у Которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви Его; я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым.

Я, говорит, недостоин быть даже самым последним рабом Его, который бы развязал ремень, то есть узел на ремне сапог его. Понимают, впрочем, и так: все, приходившие и крестившиеся от Иоанна, разрешались посредством покаяния от уз грехов своих, когда веровали во Христа. Таким образом, Иоанн у всех разрешал ремни и узы греховные, а у Иисуса не мог разрешить такого ремня, потому что у Него и не нашел сего ремня, то есть греха.

Святитель Феофилакт Болгарский. Благовестник или толкование блж. Феофилакта Болгарского на святое Евангелие. Книга вторая. Толкование на Евангелие от Марка

суббота, 01 июля 2023

Максималист

Наша тень вырастала в длину тротуара

В нерешительный час догоравшего дня.

И лишь уголья тлели дневного пожара,

В отдаленьи, за нами — без сил, без огня.

Наша тень подымалась на стены строений,

То кивала с простенков, то падала вновь

И ловила мои утомленные пени,—

Что костер догорел, что померкла любовь.

Засветились огни; наша тень почернела;

Отбегала назад и росла впереди,

Угадала, как я прошептала несмело:

«Если больше не любишь, так что ж,— уходи!»

Ослепил нас фонарь сине-газовым светом,

И, растаяв внезапно у ног без следа,

Наша тень засмеялась над тихим ответом,

Над нежданным ответом: «Прощай навсегда!..»

2—3 апреля 1906

Источник

В нерешительный час догоравшего дня.

И лишь уголья тлели дневного пожара,

В отдаленьи, за нами — без сил, без огня.

Наша тень подымалась на стены строений,

То кивала с простенков, то падала вновь

И ловила мои утомленные пени,—

Что костер догорел, что померкла любовь.

Засветились огни; наша тень почернела;

Отбегала назад и росла впереди,

Угадала, как я прошептала несмело:

«Если больше не любишь, так что ж,— уходи!»

Ослепил нас фонарь сине-газовым светом,

И, растаяв внезапно у ног без следа,

Наша тень засмеялась над тихим ответом,

Над нежданным ответом: «Прощай навсегда!..»

2—3 апреля 1906

Источник

суббота, 24 июня 2023

Максималист

Салтыков-Щедрин в 60-е гг. писал, что романсы Фета «распевает чуть ли не вся Россия». Действительно, Фет вошел в музыкальную жизнь страны прежде, чем в литературную. Связь «Мелодий» Фета (так называется большой цикл его стихотворений) с романсом сразу почувствовали композиторы.

П.И. Чайковский писал К.Р. 26 августа 1888 г.: «Считаю его <Фета> поэтом совершенно гениальным... Это не просто поэт, скорее поэт-музыкант...» Любивший стихи Фета и друживший с ним Лев Толстой считал его одним из умнейших людей, каких ему доводилось встречать. А в письме к В. П. Боткину 9/21 июля 1857 г. Толстой спрашивает: «И откуда у этого добродушного толстого офицера берется такая непонятная лирическая дерзость, свойство великих поэтов?»

Фет стал одним из литературных мэтров для людей Серебряного века. В XX в. он считается одним из нетрадиционных поэтов века XIX, изысканным поэтом для истинных ценителей.

«Из всех видов творческой деятельности Григорьева наибольшую известность получила его поэзия... она на многие десятилетия затмила даже его литературную критику» (Б. Егоров).

Сборник Григорьева «Стихотворения» (М., 1916) подготовил и прокомментировал Александр Блок.

В стихах, статьях" дневниковых заметках А. Блока постоянно присутствует память о Григорьеве.

Аполлон Григорьев, горько подписывавшийся в конце жизни «Ненужный человек», массовому — зато какому массовому и демократическому! — читателю оставил свою гениальную «Цыганскую венгерку» и песню «О, говори хоть ты со мной, подруга семиструнная!». Обе эти замечательные вещи как бы вышли из живого городского фольклора и, впитав в себя личную боль и страсти автора, в фольклор же и вернулись. Их, переиначивая, сокращая, контаминируя и чаще всего не вспоминая имя автора, поют уже скоро полтораста лет люди самые разные — так пластична, так рассчитана на взаимодействие с нашей душой плоть этих стихов. А. Блок назвал эти стихотворения «единственными в своем роде перлами русской лирики».

Аполлон Григорьев был очень субъективен не только в своей прозе и лирике, но и в критических статьях. Масштаб его как критика, идеи которого отторгало русское общество, увлеченное проповедью революционных демократов, начинает уясняться только к концу XX в. Блистательная мемуарная, к сожалению, незаконченная, книга «Мои литературные и нравственные скитальчества» включена в настоящее издание.

Рассуждая о романах Толстого, Достоевский писал о разрушении в его эпоху (а Фет и Григорьев современники великого романиста) красивых форм жизни, правильного семейства, о возникновении «случайных семейств», о которых по преимуществу писал Достоевский, сам вынужденный при этом разрушать и «красивые», правильные формы литературы. И вот судьба как будто нарочно свела под одной крышей замоскворецкого дома на Малой Полянке двух юношей, детей из «случайных семейств»: в студенческие годы Фет жил пансионером в доме Григорьевых, деля с Аполлоном комнаты в мезонине. Их пылкая юношеская дружба, общие друзья и увлечения и общая страсть к стихам — все это осталось и в стихах обоих, и в воспоминаниях Фета, и в художественной прозе Григорьева.

А.И. Журавлева, Г. В. Зыкова "ПОЭЗИЯ В ЭПОХУ ПРОЗЫ"

П.И. Чайковский писал К.Р. 26 августа 1888 г.: «Считаю его <Фета> поэтом совершенно гениальным... Это не просто поэт, скорее поэт-музыкант...» Любивший стихи Фета и друживший с ним Лев Толстой считал его одним из умнейших людей, каких ему доводилось встречать. А в письме к В. П. Боткину 9/21 июля 1857 г. Толстой спрашивает: «И откуда у этого добродушного толстого офицера берется такая непонятная лирическая дерзость, свойство великих поэтов?»

Фет стал одним из литературных мэтров для людей Серебряного века. В XX в. он считается одним из нетрадиционных поэтов века XIX, изысканным поэтом для истинных ценителей.

«Из всех видов творческой деятельности Григорьева наибольшую известность получила его поэзия... она на многие десятилетия затмила даже его литературную критику» (Б. Егоров).

Сборник Григорьева «Стихотворения» (М., 1916) подготовил и прокомментировал Александр Блок.

В стихах, статьях" дневниковых заметках А. Блока постоянно присутствует память о Григорьеве.

Аполлон Григорьев, горько подписывавшийся в конце жизни «Ненужный человек», массовому — зато какому массовому и демократическому! — читателю оставил свою гениальную «Цыганскую венгерку» и песню «О, говори хоть ты со мной, подруга семиструнная!». Обе эти замечательные вещи как бы вышли из живого городского фольклора и, впитав в себя личную боль и страсти автора, в фольклор же и вернулись. Их, переиначивая, сокращая, контаминируя и чаще всего не вспоминая имя автора, поют уже скоро полтораста лет люди самые разные — так пластична, так рассчитана на взаимодействие с нашей душой плоть этих стихов. А. Блок назвал эти стихотворения «единственными в своем роде перлами русской лирики».

Аполлон Григорьев был очень субъективен не только в своей прозе и лирике, но и в критических статьях. Масштаб его как критика, идеи которого отторгало русское общество, увлеченное проповедью революционных демократов, начинает уясняться только к концу XX в. Блистательная мемуарная, к сожалению, незаконченная, книга «Мои литературные и нравственные скитальчества» включена в настоящее издание.

Рассуждая о романах Толстого, Достоевский писал о разрушении в его эпоху (а Фет и Григорьев современники великого романиста) красивых форм жизни, правильного семейства, о возникновении «случайных семейств», о которых по преимуществу писал Достоевский, сам вынужденный при этом разрушать и «красивые», правильные формы литературы. И вот судьба как будто нарочно свела под одной крышей замоскворецкого дома на Малой Полянке двух юношей, детей из «случайных семейств»: в студенческие годы Фет жил пансионером в доме Григорьевых, деля с Аполлоном комнаты в мезонине. Их пылкая юношеская дружба, общие друзья и увлечения и общая страсть к стихам — все это осталось и в стихах обоих, и в воспоминаниях Фета, и в художественной прозе Григорьева.

А.И. Журавлева, Г. В. Зыкова "ПОЭЗИЯ В ЭПОХУ ПРОЗЫ"

суббота, 17 июня 2023

Максималист

У великих мастеров русского искусства — Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Толстого, Достоевского, работавших во многих жанрах, театр был кровно связан со всем творчеством. Но, пожалуй, Блок-драматург выделяется удивительной слиянностью своего театра и стихов. Его театр — естественное продолжение, развитие его лирики на высших ступенях искусства. Театр Блока родился из стихов. Поэт сам подчеркивает эту связь, не меняя порой даже названий: стихи «Балаганчик» и пьеса «Балаганчик». Иногда даже специально оговаривает в примечаниях к пьесе, что она возникла из стихов того же названия. Цикл стихов, озаглавленный им «Песня судьбы», дал название пьесе.

Важно авторское объяснение лирической природы его драм: Блок искал наиболее действенной формы для своих пьес, ибо «всякий читатель, особенно русский, всегда ждал и ждет от литературы указаний жизненного пути». В современной литературе, полагал поэт, «лирический элемент... самый могущественный...».

«Балаганчик», «Король на площади», «Незнакомка» — драматическая трилогия, связанная в одно художественное целое единством поэтического замысла. Блок это особенно выделяет в своем предисловии: «Все три драмы связаны между собою единством основного типа и его стремлений».

Главные герои пьес персонифицируют «как бы разные стороны души одного человека», «ищут жизни прекрасной, свободной и светлой». В этом триединстве заключен идеал Блока, которому он был верен на заре творческой жизни, когда складывался романтический цикл «Стихи о Прекрасной Даме», и в сумеречную пору создания «Страшного мира», и тогда, когда создавал свой драматический шедевр «Розу и Крест» — пьесу о Прекрасном Человеке, и в момент наивысшего художнического взлета — рождения гениальной поэмы «Двенадцать».

БАЛАГАНЧИК

Пьеса была впервые опубликована в апреле 1906 года, в первом номере альманаха «Факелы». Идея написать пьесу «Балаганчик», «развивая стихотворение «Балаганчик» (письмо Блока к А. Белому от 3 января 1906 г.), принадлежала Г. И. Чулкову, приятелю поэта и редактору только что организованного альманаха. В своей Автобиографии поэт писал об истоках возникновения «Балаганчика», изначально коренившихся в его натуре: «...около 15 лет родились первые определенные мечтания о любви, и рядом — приступы отчаянья и иронии, которые нашли себе исход через много лет — в первом моем драматическом опыте («Балаганчик», лирические сцены)» (т. 7, с. 13). Пьеса стала не только выражением мироощущения художника в годы надвигавшегося безвременья, обнажившихся противоречий русской жизни, — она хранила в себе и отзвуки личной драмы поэта.

Но «Балаганчик» не только первая пьеса поэта, положившая начало такому яркому и новому явлению, как театр Блока, это пьеса, оказавшая влияние на развитие русского театра XX века и творчество таких крупных художников-режиссеров, как Мейерхольд и Вахтангов.

Блоковский «Балаганчик» был поставлен Мейерхольдом осенью 1906 года в театре В. Ф. Комиссаржевской. По словам актрисы этого театра В. П. Веригиной, «Балаганчик» «сразу стал желанным» Мейерхольду. «Мейерхольд, — вспоминает актриса, — во многом противоположный Блоку, за какой-то чертой творчества приближался к нему. Это была грань, за которой режиссер оставлял быт, грубую театральность, все обычное сегодняшнего и вчерашнего дня и погружался в музыкальную сферу иронии, где, в период «Балаганчика», витал поэт, откуда он смотрел на мир.

Фантазия Мейерхольда надела очки, приближающие его зрение к поэтическому зрению Блока, и он увидел, что написал поэт» '. Мейерхольдовская интерпретация драматического дебюта Блока (по мнению Л. К. Долгополова) стала содержанием специального доклада Г. И. Чулкова, прочитанного актерам перед премьерой: «Образы Пьеро и Арлекина необходимы Блоку, чтобы за этими масками скрыть великое отчаяние сомневающегося мудреца Поэт первоначально приходит к «идее неприятия мира»: эмпирический мир пошатнулся, поколебался под его пытливым взглядом. И вот он создает «Балаганчик», пьесу, которую можно назвать мистической сатирой. Пьеро является простаком, святым «идиотом», и «умный» Председатель открывает ужасную истину: Коломбина не желанная невеста, а желанная смерть... Простодушный Пьеро не может верить Председателю, но и не смеет овладеть сердцем Коломбины. Ее уводит за руку Арлекин. Но герой Арлекин двойник Пьеро. И неожиданно раскрывается страшная правда о «картонной невесте». Здесь звучит великая и последняя насмешка над самой дорогой и уже воплощенной мечтой. Поэт с болью и с отчаянием раскрывает свое неверие в абсолютное начало, им же созданное... Падение Паяца на ребро рампы «Балаганчика» и «клюквенный сок» вместо крови знаменуют все ту же непрочность нашего бытия, наших волнений... Таково содержание этого странного и страшного фарса» (т. 4, с. 568—569). Пьеро «совершенно замечательно» играл сам Мейерхольд, «доводя роль до жуткой серьезности и подлинности» (В. Веригина, с. 425). Художник Н. Н. Сапунов и М. А. Кузмин, написавший музыку, «помогли в значительной мере очарованию «Балаганчика», который был исключительным, каким-то магическим спектаклем» (там же, с. 425).

Блок был доволен постановкой, назвав ее «идеальной»; более того, он писал Мейерхольду 22 декабря 1906 года: «Общий тон... настолько понравился мне,— что для меня открылись новые перспективы на «Балаганчик». ...всякий балаган, в том числе и мой, стремится стать тараном, пробить брешь в мертвечине...» (т. 8, с. 169).

Спектакль вызвал противоречивую реакцию зрительного зала, но это скорее был все-таки успех. «Будто в подлинной битве кипел зрительный зал, — вспоминает один из современников, поэт С. А. Ауслендер,— почтенные, солидные люди готовы были вступить в рукопашную; свист и рев ненависти прерывались звонкими воплями...» (т. 4, с. 570).

Важно авторское объяснение лирической природы его драм: Блок искал наиболее действенной формы для своих пьес, ибо «всякий читатель, особенно русский, всегда ждал и ждет от литературы указаний жизненного пути». В современной литературе, полагал поэт, «лирический элемент... самый могущественный...».

«Балаганчик», «Король на площади», «Незнакомка» — драматическая трилогия, связанная в одно художественное целое единством поэтического замысла. Блок это особенно выделяет в своем предисловии: «Все три драмы связаны между собою единством основного типа и его стремлений».

Главные герои пьес персонифицируют «как бы разные стороны души одного человека», «ищут жизни прекрасной, свободной и светлой». В этом триединстве заключен идеал Блока, которому он был верен на заре творческой жизни, когда складывался романтический цикл «Стихи о Прекрасной Даме», и в сумеречную пору создания «Страшного мира», и тогда, когда создавал свой драматический шедевр «Розу и Крест» — пьесу о Прекрасном Человеке, и в момент наивысшего художнического взлета — рождения гениальной поэмы «Двенадцать».

БАЛАГАНЧИК